Wir haben seit kurzem eine löbliche Debatte (Thomas Fischer hat das Wort nicht gefallen) darüber, Tatbestand und Rechtsfolge der noch aus dem dritten Reich stammenden, nach der Tätertypenlehre ausgestalteten Vorschriften des Strafgesetzbuchs über Tötigungsdelikte zu überarbeiten. Dass etwas getan werden muss, ist dabei inzwischen beschlossene Sache.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Nötigung durch ein anwaltliches Mahnschreiben (BGH, Beschluss vom 5. September 2013 – 1 StR 162/13) gibt mir Anlass, ausgehend von der zarten Aufbruchsstimmung einmal darauf hinzuweisen, dass die §§ 211, 212 StGB nicht die einzigen schon auf den ersten Blick nach wie vor braun belasteten Straftatbestände sind, die immer noch gelten und zwar in eher unerfreulicher Praxis. Dafür besteht unbedingt Anlass, denn die Entscheidung wurde – soweit ersichtlich – bis auf eine Ausnahme (Martin W. Huff: NJW-Editorial 4/2014 und Legal Tribune Online) sogar von Rechtsanwälten kritiklos begrüßt (beispielsweise Prof. Dr. Bernd von Heintschel-Heinegg, Udo Vetter und Barbara Mayer/Sven Ufe Tjarks von Friedrich Graf von Westphalen & Partner Rechtsanwälte).

Seitdem der Straftatbestand der Nötigung durch das Gesetz, betreffend die Redaktion des Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund als Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 (RGBl. 1871 S. 127) in Paragraf 240 verankert wurde, gibt es bereits die beiden Handlungsvarianten der widerrechtlichen Gewalt oder Drohung. Bei letzterer musste nach § 240 Abs. 1 StGB 1872 ein Anderer allerdings noch mit einem Verbrechen oder Vergehen bedroht worden sein, damit eine Strafbarkeit in Betracht kam.

Das änderte sich in der Folge des Erlasses des Führers über besondere Vollmachten des Reichsministers der Justiz vom 20. August 1942 (RGBl. I 1942 S. 535), wonach „[z]ur Erfüllung der Aufgaben des Großdeutschen Reiches […] eine starke Rechtpflege“ für erforderlich gehalten und der Reichsminister der Justiz deshalb beauftragt und ermächtigt wurde, „eine nationalsozialistische Rechtspflege aufzubauen“. Gestützt darauf erließ der Reichsminister der Justiz die Verordnung zur Angleichung des Strafrechts des Altreichs und der Alpen- und Donau-Reichsgaue (Strafrechtsangleichungsverordnung) vom 29. Mai 1943 (RGBl. I 1943 S. 339), mit deren Artikel 10 Buchstabe a auch Paragraf 240 neu gefasst wurde. Nach § 240 Abs. 1 StGB 1943 genügte in der zweiten Handlungsvariante nunmehr die rechtswidrige Drohung mit einem empfindlichen Übel. Und der neu eingefügte Absatz 2 wusste:

Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Zufügung des angedrohten Übels zu dem angestrebten Zweck dem gesunden Volksempfinden widerspricht.

Mit dem Dritten Strafrechtsänderungsgesetz vom 4. August 1953 (BGBl. I 1953 S. 735) wurde darin die Schludrigkeit, dass trotz Drohungshandlung erst die Zufügung des angedrohten Übels zur Rechtswidrigkeit führen sollte, beseitigt und das Dem-gesunden-Volksempfinden-Widersprechen umbenannt in das Als-verwerflich-Ansehen.

Seither wucherte der Tatbestand des Paragrafen 240 dem Wortlaut nach nur noch in den Randbereichen, blieb im Kern aber unverändert. Nicht unverändert blieb die Rechtsfolgenseite:

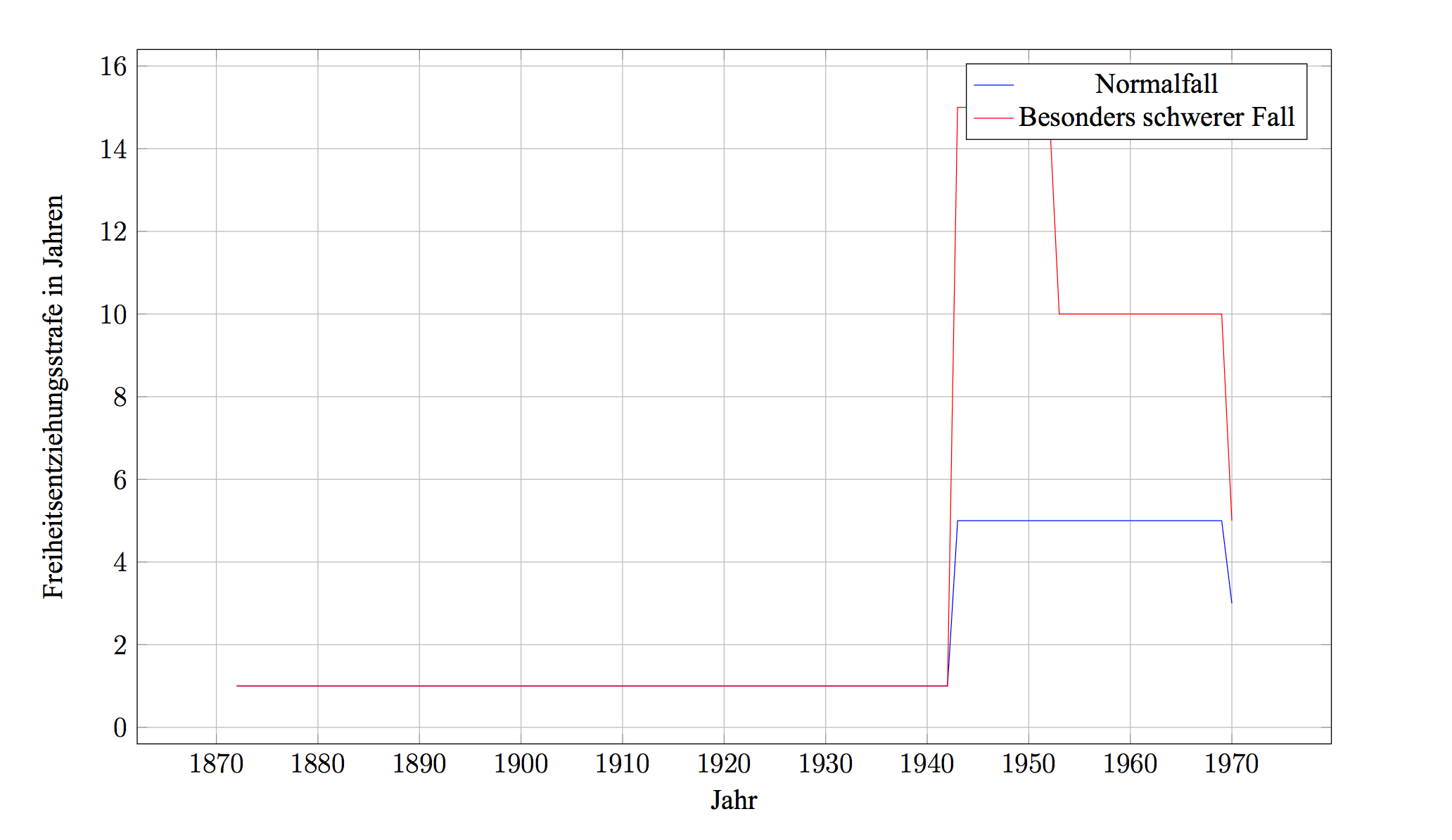

- § 240 StGB 1872:

- Gefängnis bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 20 Taler; Verfolgung nur auf Antrag.

- § 240 StGB 1876:

- Gefängnis bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 600 Mark; nunmehr Verfolgung von Amts wegen.

- § 240 StGB 1943:

- mit Gefängnis (bis zu fünf Jahren, § 16 Abs. 1 StGB 1934) oder mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus (bis zu 15 Jahren, § 14 Abs. 2, Abs. 3 StGB 1872) oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten.

- § 240 StGB 1953:

- mit Gefängnis (bis zu fünf Jahren, § 16 Abs. 1 StGB 1953) oder mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten.

- § 240 StGB 1970:

- mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

Im Diagramm wird leicht erkennbar deutlich, dass die Nötigung bis zu den Exzessen der Nationalsozialisten 71 Jahre lang ein milde bestraftes Delikt mit relativ klar bestimmten und relativ hohen Anforderungen war. 1943 wurde die Höchststrafe für den Regelfall verfünffacht, bis 1970 auf diesem Niveau beibehalten und seither auf das Dreifache der Ursprungsstrafe festgeschrieben.

Ich spreche hier von ursprünglich relativ klarer Bestimmtheit, weil der Tatbestand von Anfang an das normative Tatbestandsmerkmal der Widerrechtlichkeit, seit 1943 Rechtswidrigkeit, enthielt. Normative Tatbestandsmerkmale sind nicht tatsächlicher, beschreibender, sondern rechtlicher, wertender Art. Der Vorsatz erfordert allgemein, dass sich das äußere Bild der Handlung vollständig im Inneren des Handelnden widerspiegelt. Bei dem Handelnden bedeutet das Kennen tatsächlicher Verhältnisse, die der Richter rechtlich in bestimmter Weise wertet, noch nicht das Kennen des Tatumstands. Zum Vorsatz gehört hier vielmehr auch die dem Gesetz entsprechende Wertung nach dem persönlichen Wertungshorizont, das heißt eine „Parallelwertung in der Laiensphäre“. Fehlt sie, so kann ein Täter nach § 16 Abs. 1 S. 1 StGB aufgrund Irrtums über Tatumstände nicht wegen vorsätzlicher Tat bestraft werden (BGH, NJW 1953, 113; BGH, Urteil vom 29. August 2007 – 5 StR 103/07, Rdnr. 42; BGH, Urteil vom 3. April 2008 – 3 StR 394/07, Rdnr. 34; siehe auch Thomas Fuchs, Die offensichtliche Rechtswidrigkeit als Schnittstelle zwischen gesetztem Recht und vernetzter Individualmoral. Aufgeklärtes Normverhalten bei der Privatkopie, S. 9). Ein normatives Tatbestandsmerkmal ist daher von der Grundkonzeption her eigentlich ein strafbarkeitsbegrenzendes Konstrukt, solange man nicht die Frage danach stellt, wer nach welchem Maßstab darüber entscheiden soll, was der Parallelwertung in der Laiensphäre entspricht.

1943 war man der Auffassung, Maßstab hierfür müsse das gesunde Volksempfinden sein. Zehn Jahre später sollte ein Verwerflichkeitsurteil ausschlaggebend sein. Die Begriffe sind dabei letztlich frei austauschbar, denn sie machen es gleichmaßen unmöglich, präzise zwischen straflosem und strafbarem Handeln zu unterscheiden. Dadurch erlangen diejenigen die strafbarkeitsbegründende Definitionsmacht, die darüber zu entscheiden haben („eine starke Rechtpflege“). Darüber, was dem gesunden Volksempfinden widerspreche oder was als verwerflich anzusehen sei, hatten über eine längere Zeit hin jeweils im wahrsten Sinne des Wortes ein und dieselben Richter zu befinden (Ingo Müller, Furchtbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz, 1987). Und das hatte in der Tat furchtbare Konsequenzen, wenn man sich etwa einmal das berüchtigte, bis heute fortwirkende Laepple-Urteil ansieht (BGH, Urteil vom 8. August 1969 – 2 StR 171/69). Diese Entscheidung kam zustande, als der Nationalsozialist Paulheinz Baldus Senatspräsident des 2. Strafsenats war. Über ihn sagte der im Auschwitz-Prozess zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte SS-Unterscharführer Oswald Kaduk aus, er habe seinerzeit seine Befehle aus der Kanzlei des Führers von „einem gewissen Baldus, heute Senatspräsident in Karlsruhe“ bekommen (Müller, ebenda, S. 218—219). Seit der von ihm zu verantwortenden Entscheidung gelten bei uns die klassischen Mittel des gewaltlosen Widerstands als rechtswidrige Gewalt (Müller, ebenda, S. 219, 231—232).

Blog per E-Mail abonnieren

Blog per E-Mail abonnieren